- トップ >

- 研究について

研究について

I am not discouraged, because every wrong attempt discarded is another step forward.

- Thomas Edison -

わたしは、決して、失望などしない。どんな失敗も、新たな一歩となるからだ。

2020年度の研究は本当につらいものでした。何度「はっけん号」に乗船しても、ビワオオウズムシが全く発見されない日々が続いたからです。学校生活との両立もうまくいかず、すべてが中途半端でした。何度研究をやめたいと思ったか分かりません。それでも明日を信じている中、ビワオオウズムシを発見することができました!

2020年度の研究

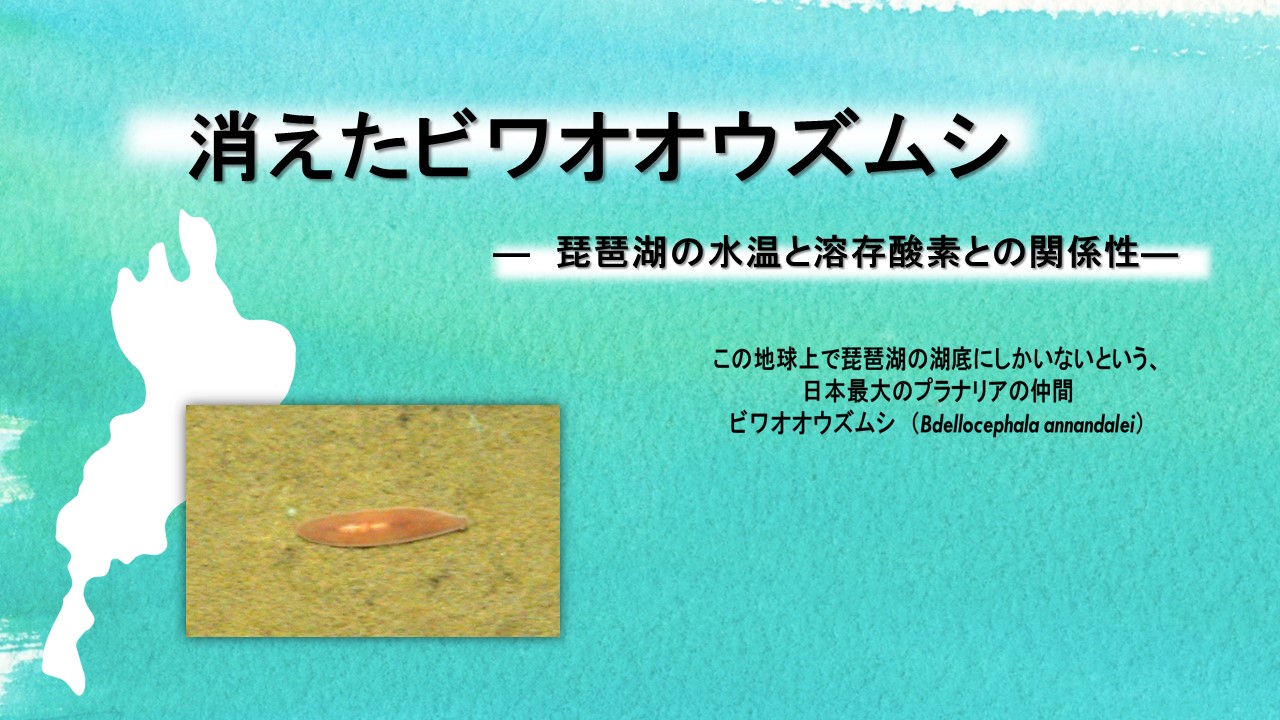

琵琶湖から消えていしまったビワオオウズムシ・・・。地球温暖化により、水温や溶存酸素の変化がありました。その関係性について考察しています。

消えたビワオオウズムシ

研究内容

研究の動機と 調査の流れについてお話します。2006年8月、琵琶湖湖底には このように多数のビワオオウズムシが存在しました。

しかし年々、確認が難しくなり、個体数が減少しています。

この原因には琵琶湖の環境の変化が、深く関与しているのではないかと推測しました。

その推測から私達は、琵琶湖に生息するビワオオウズムシを調査することが、地球全体の環境の変化を知る大きな手掛かりとなると考えました。

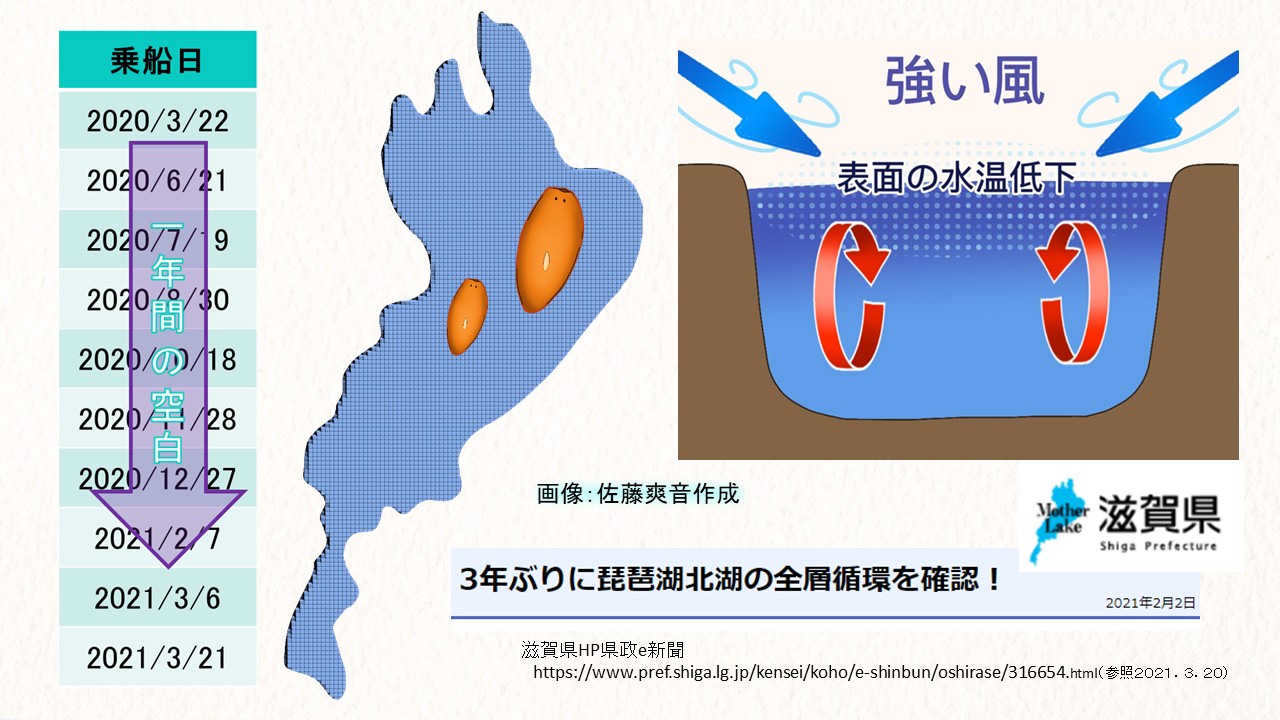

2020/3/22ビワオオウズムシの研究を開始しました。ところが3月22日以降、ビワオオウズムシは発見できない日が続きました。

しかし3年ぶりに琵琶湖の全循環(全層循環)が確認され、2021年3月6日、終にビワオオウズムシを発見することができました。

右下の写真はその時発見され、現在自宅で大切に飼育しているビワオオウズムシの赤ちゃんです。

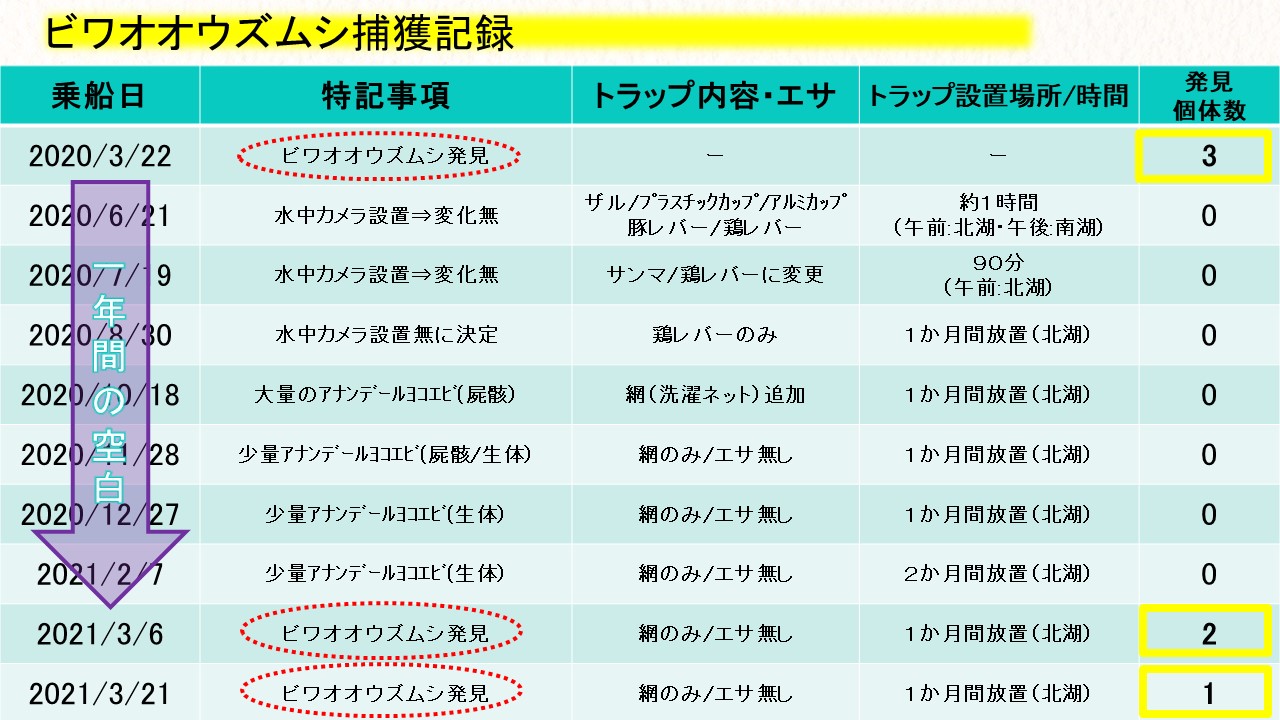

ビワオオウズムシ捕獲記録です。 2020/3/2 3匹のビワオオウズムシが発見から、 一年間捕獲できない期間が続きましたが、 2021/3/6 ビワオオウズムシの赤ちゃんが2匹が発見、 続いて3/21の「はっけん号」乗船において、新たに1匹の確認ができました。

1年もの空白期間後 ビワオオウズムシ発見の大きな理由は 3年ぶりに琵琶湖の全循環(全層循環)が行われたからではないかと、私たちは推測しています。

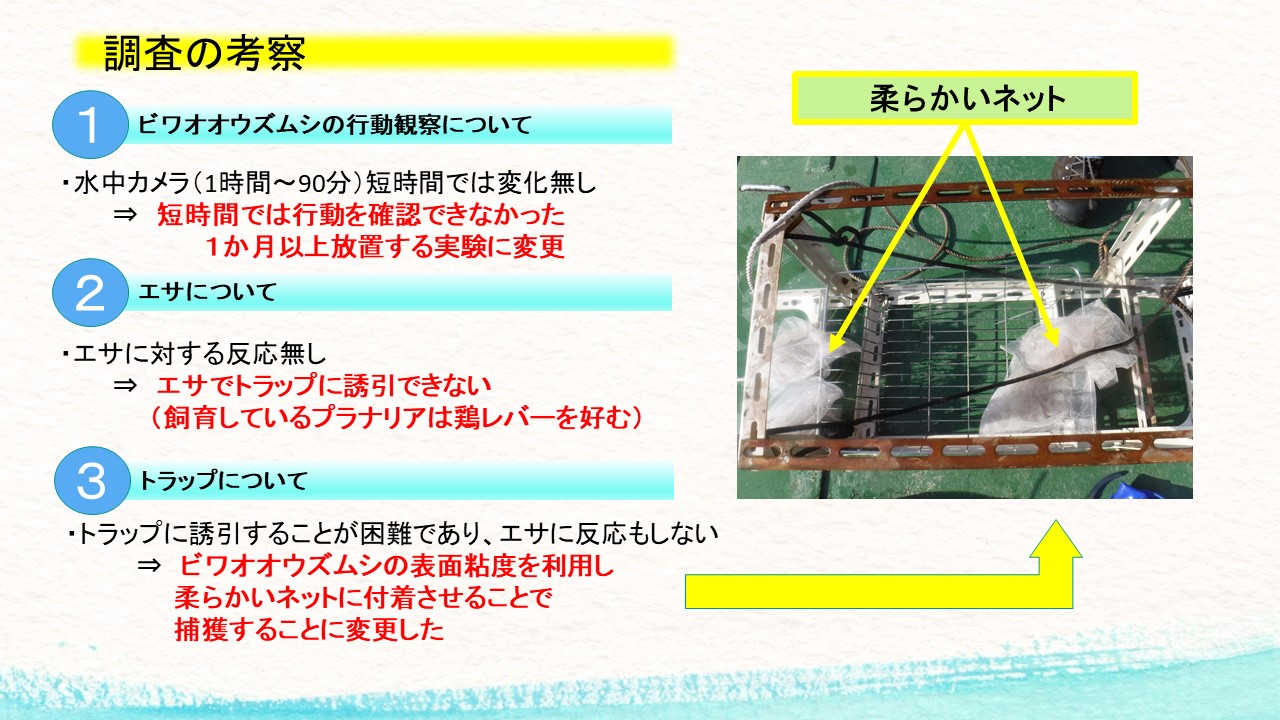

ビワオオウズムシの行動観察について、短時間では行動を確認できなかったため、1か月以上放置する実験に変更しました。

エサについてはエサを使用しトラップに誘引できませんでした。ちなみに現在自宅で飼育しているプラナリアは鶏レバーを好みますが、

ビワオオウズムシは、鶏レバーは食べず生きた赤虫しか食べていません。

1、2、の結果からトラップについては、ビワオオウズムシの表面粘度を利用し、柔らかいネットに付着させ捕獲することに変更しました。

引き続き調査を続けます

琵琶湖の水温と溶解酸素との関係性の考察

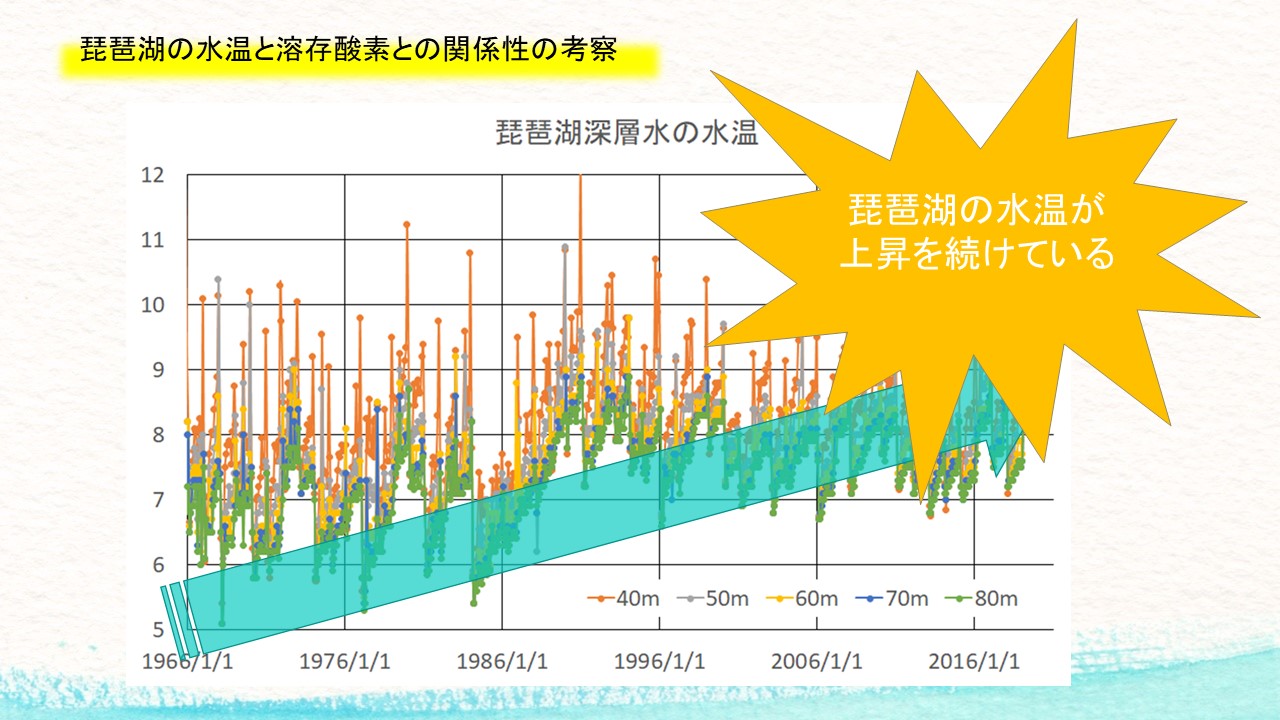

琵琶湖深水の深度ごとの水温の変化のグラフです。

表示しているグラフから、近年琵琶湖のあらゆる深度で水温が上昇を続けていることがわかります。

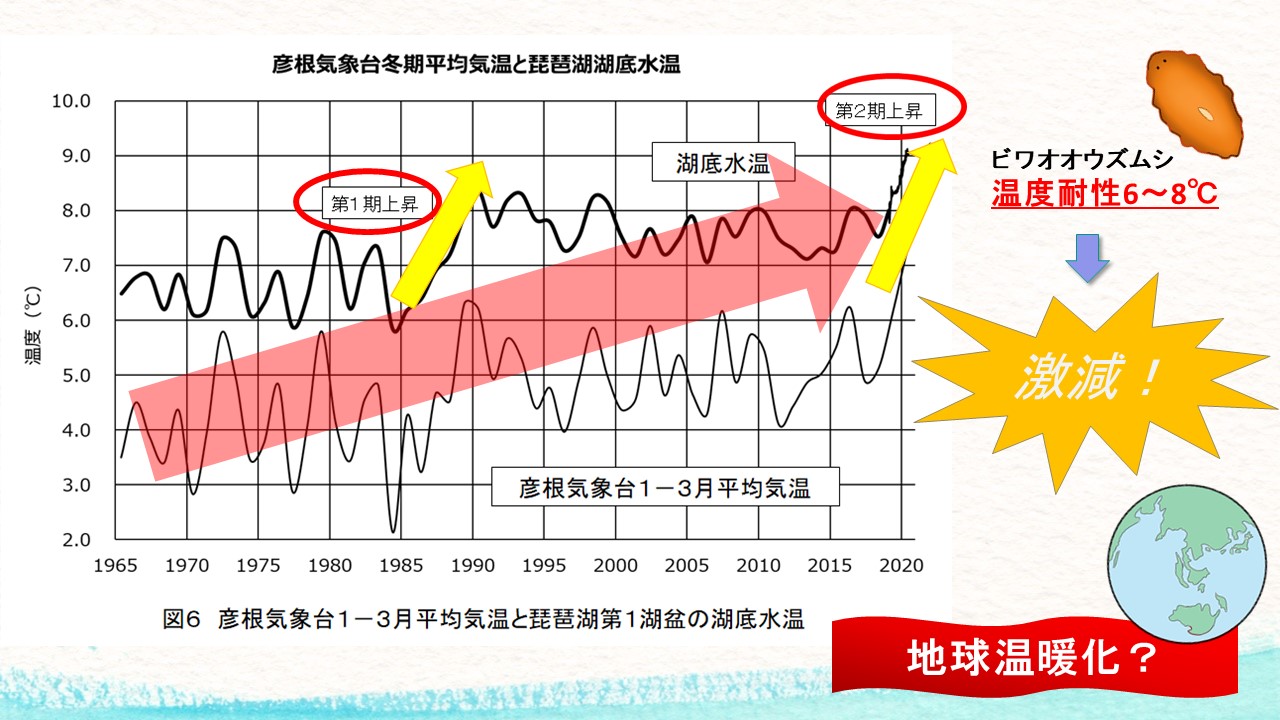

彦根気象台年間平均気温と琵琶湖湖底水温の変化を比較したグラフです。

1965年から2020年にかけて気温も水温も共に上昇しています。

1985年頃から1990年頃にかけて、琵琶湖の水温が大きく上昇する第一期上昇が見られました。

この上昇によって、ビワオオウズムシの確認数が激減しました。

この原因として、溶存酸素濃度が2mg/Ⅼを下回ったことが関係しているという意見もあります。

その後1990年後半から、ビワオオウズムシの個体数が復活しましたが、

2015年から第2期上昇がみられ、ビワオオウズムシの個体数が激減しました。

ビワオオウズムシの温度耐性は6~8℃です。

琵琶湖の水温上昇はビワオオウズムシの個体数に大きな影響を与えていることが推測できます。

地球温暖化が、ビワオオウズムシの減少に深く関与している可能性があります。

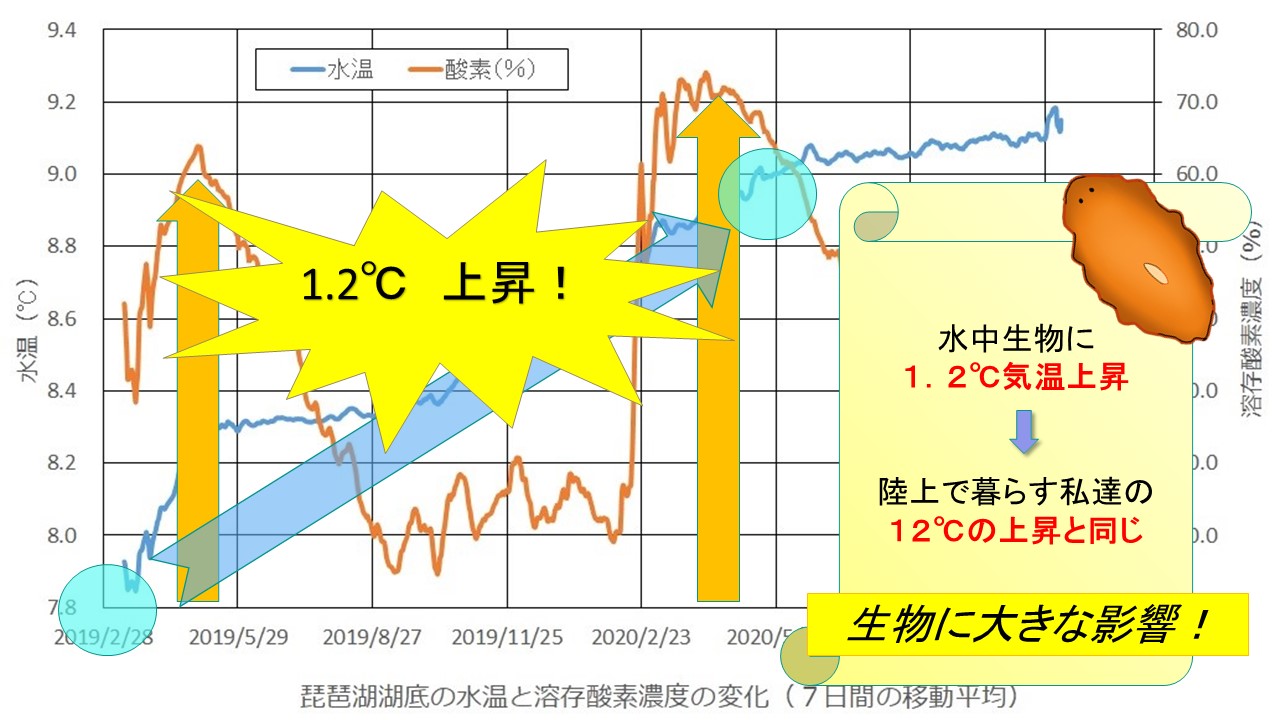

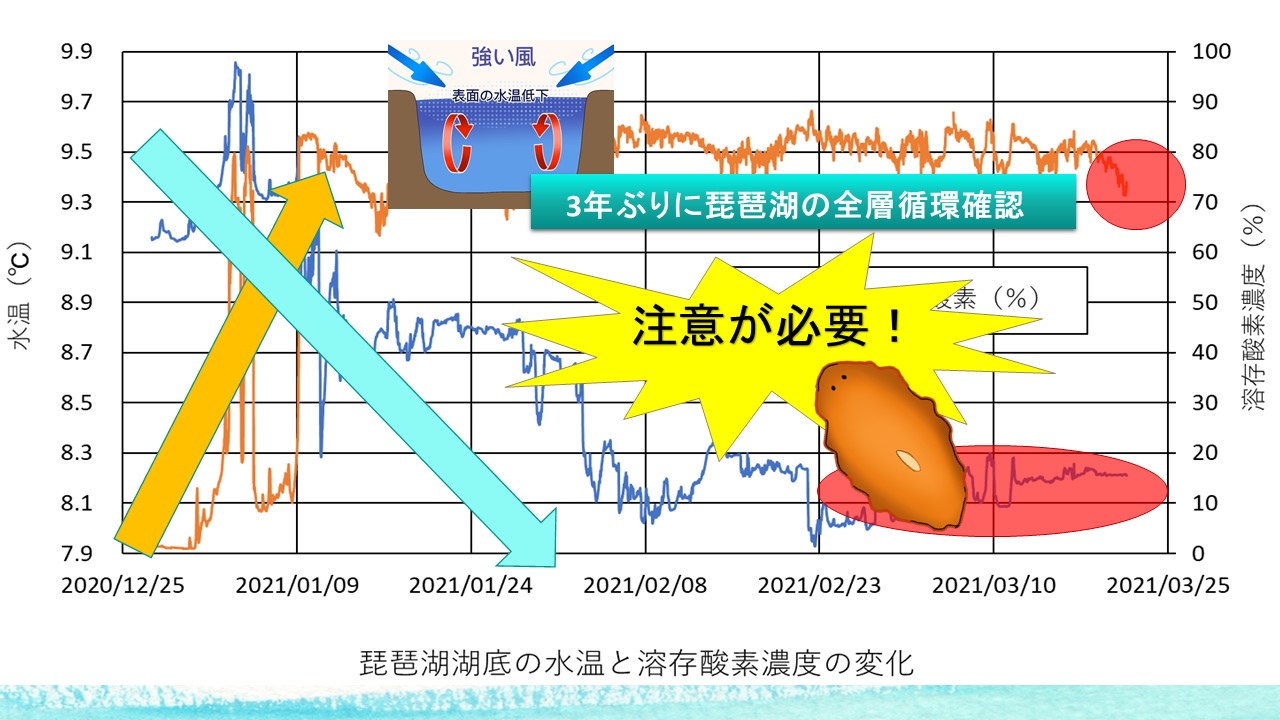

琵琶湖湖底の水温と溶存酸素濃度の変化のグラフです。

溶存酸素濃度について

通常冬季には溶存酸素濃度は飽和し100%になるはずですが、

2019年には60~70%、2020年には70~80%にしか達しておらず、

完全な循環ではありませんでした。

湖底温度について

湖底水温は2019年には7.8℃、2020年には9.0℃以上と1年間に1.2℃上昇しました。

一般に水中生物にとっての1℃の水温上昇は、陸上における気温上昇率の10倍に相当します。

つまり琵琶湖湖底水温の1.2℃の上昇は、陸上で暮らす私たちの12℃の上昇に該当します。

湖底に生息するビワオオウズムシは水温上昇によって、相当なストレスを受けている可能性があります。

湖底温度上昇は生物にとって、大きな影響があると言えるでしょう。

2020年から溶存酸素濃度と水温の値の変化が激しくなりました。

このころから、トラップにアナンデールヨコエビなどの湖底生物が多く入るようになりました。

2020年12月以降、急激に溶存酸素濃度がたかくなり、水温は大きく低下しました。

そして2021年2月、3年ぶりに全循環(全層循環)が確認されました。

2021年3月にはビワオオウズムシの赤ちゃんを発見しました。

水温が低下し、溶存酸素濃度が上昇したことが

ビワオオウズムシなど湖底生物にとって生息しやすい環境に繋がった可能性があります。

しかし3月20日ごろから溶存酸素濃度が低下しつつあり、琵琶湖湖底水温も上昇傾向にあることから

琵琶湖の環境がまだ完全な回復を果たしたとは言えません。

今後もモニタリングを継続し、より一層注視する必要性があると言えます。